文/霖

82岁的她专注地望着女儿,一边用毛巾为女儿擦拭从嘴角流出的饭菜,一边说:“慢点,慢点”。每当听到女儿含糊不清地叫着“妈妈,妈妈”,她就显得特别开心。

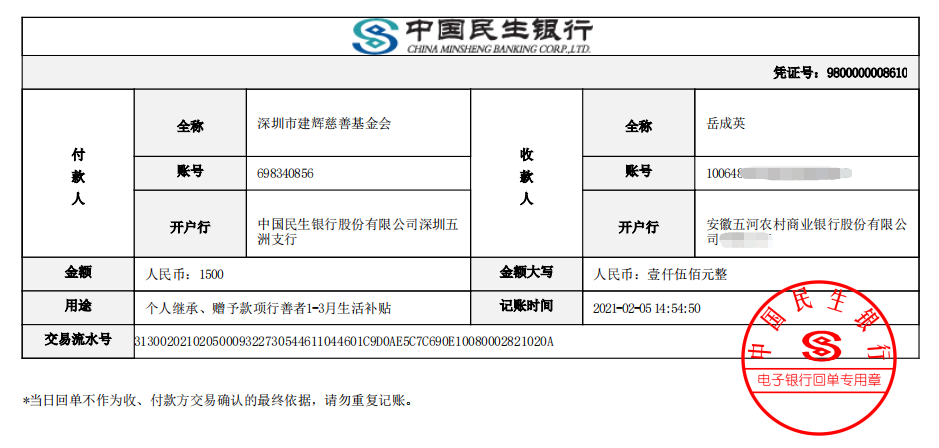

在安徽蚌埠五河县申集镇于圩村的一处小平房内,82岁的老人岳成英正一勺一勺地给躺在床上的养女马小燕喂饭,饭菜不断顺着她的嘴角流出来。岳成英专注地望着女儿,一边用毛巾为她擦拭,一边说着:“慢点、慢点”。每当女儿张开嘴巴发出含糊不清的叫声“么么(妈妈),么么……”时,岳成英都会特别开心。 这样的场景,至今已经持续了46年。 岳成英为养女马小燕喂饭。 五十多年前,岳成英和丈夫马向功结婚,婚后一直没能生育。1974年春天的一天,乡亲跑来告诉岳成英,村北的大沟旁,有个被人丢弃的女婴。听到这个消息的岳成英夫妇喜出望外,连忙赶了过去,将女婴抱回家,取名马小燕,希望她将来像一只小燕子一样,快乐地在蓝天飞翔。 看着从天而降的小宝贝,夫妻俩高兴得合不拢嘴,感觉生活一下子有了奔头。每天,岳成英都抱着孩子找村里奶水多的产妇“讨奶”吃,有时候讨到的奶不够吃,她就打米糊一点点喂。小燕的到来,如同春天降临人间,夫妇俩很快就从无法生育的阴影中走了出来,取而代之的是幸福与希望。 然而,老天似乎成心和岳成英夫妇开玩笑。小燕3岁左右的时候,岳成英意识到她和其他孩子不一样,既不能走路,也不能说话。夫妇俩把孩子送到医院检查,没想到诊断的结果竟然是重度脑瘫,孩子将终身卧床,生活不能自理。 面对这种情况,亲戚朋友都力劝岳成英夫妇把孩子丢了,不然只会拖累家里一辈子。可是,怀着身为人母之心的岳成英,说什么也不肯丢弃孩子,她哭着说,就算是小猫小狗也有感情,何况是一个人呢? 夫妇俩开始带着女儿四处求医。从乡镇卫生所到蚌埠、上海的大医院,每一次,她们都带着希望而去,却带着失望而归。 来,把指甲剪好了。 小燕13岁那年,他们又听说北京某家大医院能治这种病,带着最后一线希望,夫妻俩卖掉所有家当和田地,一家三口辗转来到北京。医生告诉他们,孩子是脑部障碍导致瘫痪,并且天生跨骨错位,没有治好的可能。这个权威的诊断,让岳成英夫妇的最后一丝希望彻底化为泡影,两个人绝望地带着孩子返回家中。 1987年,岳成英夫妇卖掉了最后一笔财产——房子,用所得的1500元还清了债务,带着所剩无几的家当和女儿,拉着板车远走“北乡”谋生,从此离开祖辈生活的于圩村。 他们拉着板车一路向北,在泗县、宿县、灵壁一带的农村讨饭。每天,岳成英留在村外守着板车照看孩子,马向功则端着碗到村里讨饭。到了晚上,一家人就住在人家的屋檐下,或村里的草堆头,桥洞下。走到哪,讨到哪,饥一顿,饱一顿。 直到2008年,她们总算有了一个固定的“家”——在泗县西郊的一片树林里,她们发现了一间废弃的护林房。林子的主人看他们一家可怜,就让他们安顿了下来。 说起往事,岳婆婆不禁流下泪水。 然而,厄运并没有就此放过这个家庭。2012年5月,马向功在讨饭的时候发现腿脚有些不听使唤,回到“家”时已经不能动了,送到医院检查后发现得了脑血栓。泗县的民政部门获悉他们的情况后,一边安排医院为老人治疗,一边与五河的民政部门取得联系,将他们一家送回了于圩村。 回到老家的马向功不久就瘫痪了,村里安排他们暂住在小学的一间空房子里,岳成英服侍着瘫痪在床的丈夫和女儿,每天忙得喘不过气来,但她任劳任怨,尽心尽力,直到2015年2月马向功病逝。年过四十的马小燕,虽然智力只相当于三岁小孩,但只要提到爸爸就会放声大哭,怎么哄都不行。 如今,82岁的岳成英老人和47岁的女儿马小燕相依为命,吃饭共用一碗,晚上共睡一床。为女儿洗刷喂饭、把屎把尿,成了岳成英老人生活的全部内容。 2019年8月,志愿者来到岳成英家中走访,只见30平米的房间内,摆放着几样简单的家具,衣物杂乱地散落在床上和桌上,岳成英老人正俯身为女儿洗脸。虽然一辈子没过过几天好日子,但老人家看上去平静而慈爱,看不出半点对命运的诤怨,令人心生同情又肃然起敬。 初次接受慰问金的岳婆婆喜出望外。 随后,建辉基金会将岳成英列为“致敬行善者”的支持对象,为她提供生活补助、节日慰问、心愿支持等服务,对她46年来对养女不离不弃的照顾表示敬意。 2021年2月5日,建辉基金会代表捐助人,照例为岳成英汇去一季度的生活补助1500元。 善款银行回单。 5月3日,志愿者再次前往探望岳成英老人。80多岁的岳婆婆身体硬朗,精神矍铄,很明显,来自社会的关爱和帮助,极大地改善了母女俩的生活。在爱心人士的资助下,家里还用上了冰箱和空调等电器。对此,岳婆婆显得无比开心和满足,一再对志愿者说谢谢大家,幸亏有大家的帮助,她们才能过上安稳的生活。 志愿者向岳成英致敬。 问及将来,岳成英老人并没有太多话语,只是说:只要自己活着一天,就要好好照顾孩子一天……