生而为人,你且修身,你且渡人,你且如水,居恶渊而为善,无尤也.

——老子 《上善若水》

70大寿,无疑是一个人一生中极为重要的一天,段华胜也不例外。女儿在他生日前早早准备好一件1000多元的新衣,谁想到,拿到礼物的段华胜却偷偷溜出去,找到了店主把衣服换成了较为便宜的三件。自己留了一件,另外两件急急忙忙送到了监狱里……

并不是家人在服刑,也不是监狱里有特别的朋友,段华胜要做的,只是将两件新衣送给失足人员做新婚礼服。

▲图片来自微电影《段华胜》

监狱,这个别人避之犹恐不及的地方,段华胜却熟门熟路。几十年里,他在那里已经给自己找了几百个“亲戚”。

01

就像很多深陷毒品的人一样,肖林(化名)第一次接触毒品,只是觉得好奇。一小口,就尝一小口……他没有想到,小小一口就颠覆了他的人生。他,最终成了一个瘾君子。

父母耗心耗力养到22岁的儿子,既不思奉养至亲,也不求安身立命,不但为了吸毒变卖家产,甚至连家里最后剩下的一点给父亲看病的救命钱都不放过。

想想那时候,肖林觉得自己真是混蛋呀。为了要出这笔钱,他对着躺在病床上的老父亲举起了椅子!

2002年,山穷水尽的他最终参与了贩毒!

段华胜第一次在监狱里见到肖林时,眼前只是一个苍白消瘦的大男孩。低着头局促地抠着指甲,无论他说什么都不肯回应。

▲图片来自微电影《段华胜》

“他本来是个善良的孩子,现在成了这样,看着也心疼。”段华胜一次次往监狱跑,给肖林送东西,从洗漱用品,到辣椒油、霉豆腐、风油精之类的小东西。

肖林服刑期间,他久病的父亲再也支撑不住,带着永远见不到儿子好好生活的遗憾离开了人世。年迈的母亲怕儿子承受不了打击,一直隐瞒着这个噩耗。

为了让肖林安心服刑,段华胜开始以父亲的口吻给肖林写信。正是每个月的这几封信才给了狱中的肖林心灵的寄托和亲情的支持。

▲图片来自微电影《段华胜》

两年后肖林刑满出狱,得知段华胜为自己所做的这一切,痛哭流涕:“段华胜就是‘爸爸’。我失足时,他教育我;我孤独时,打电话来聊天;我没钱时,他拿钱给我;我找不到工作时,他带我去找....”

善良是液态的,它可以流动,善良也是有温度的,它可以传递。

段华胜的付出给了肖林重新投入社会的勇气和信心,更让他学会了爱和感恩。出狱后,他不仅再没有沾染毒品,还结婚生子有了幸福的家庭。2012年,萍乡市街头有个小伙子见义勇为,和抢包贼搏斗导致身负重伤。那就是他,重新站起来的肖林。

▲萍乡市有个“段华胜禁毒戒毒工作室”,还有个禁毒志愿者协会,一群志同道合的人一起努力用爱撑起一片“无毒”晴空,这些都是段华胜组建的战斗堡垒。

02

李星(化名)永远记得2005年末,他出狱时的那场大雪。漫天雪片,他的心却比冬天更凉,他知道自己是个“不受欢迎”的人,家里不会有人来接他。

但是,当他从监狱大门里出来时,却看到段华胜冲着他慈眉善目地笑着,那一刻李星百感交集。

2010年他结婚时,家里很困难,婚礼简简单单,却意外收到了段老送来的“新郎装”,正是段老用女儿的寿礼换来的。李星当时就哭了:“我现在把段老当成了我的父亲,很敬重他!”

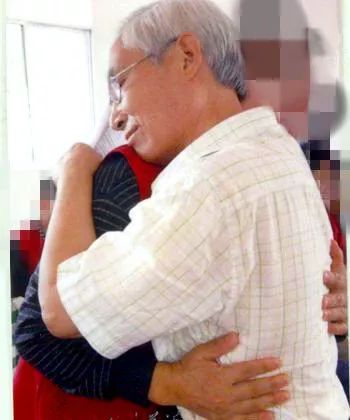

▲失足人员见到段华胜有如见到亲人

杨珉(化名)因为偷盗被抓,除了狱中的关心疏导,刑满释放后,段华胜又把这些帮助延续到了狱外。一边忙着帮他上户口,一边为他的生计做打算。对于段华胜,不善言辞的杨珉碍于情面,从未说过一个“谢”字。段华胜也毫不介意,只要杨珉过得好,自己是不在乎这些的。然而他万万没想到,再相见时,已是杨珉弥留之际,这个时候他最惦记的事情,就是向段华胜道歉。杨珉紧紧握住段华胜的手:“这辈子都没办法报答你,对不起了。”

在段华胜的安抚中,杨珉走完了一生的路,对段华胜的感激,杨珉却至死没变。

“有爱的人,才会不孤单。”

段华胜知道,每一个“墙里的人”都既盼着出去,又害怕出去。出不去,墙外有他们的牵挂和自由;出去,不知道该怎样重新融入社会。段华胜所做的,就是让他们知道,他们并没有被放弃,他们并不孤单。

“您的信触动了我这颗孤独的心,使我在改造中有了更大的转变和新的起点”;

“我会记住您的话‘让过去属于死神,让明天属于自己’” ;

“我一定能‘惜日旧我不复存,今日之我焕新颜’。“;

”我会永远珍惜您这份不是亲人胜似亲人的最崇高的情意和关爱!”

这些失足人员给段华胜的回信,是他最珍贵的财富和收藏。

03

一个个抢劫犯、盗窃犯、瘾君子……这些社会边缘人都成了段华胜的 “亲人”。很难想象,这个数字已经高达600多人。更难想象的是,因为帮教在萍乡市家喻户晓的段华胜却并不是一名监狱工作者,他原本的工作在当地链条厂。

为什么别人见了这些边缘人都满怀戒心,恨不得离得远远的,段华胜却主动往上凑,刚开始,就连家人觉得简直无法理解。

“当时,上有老下有小,家里老婆、孩子仅靠我一个人的收入(粮票),老伴想不通那是肯定的,一不亲,二不邻,又是些失足人员,别人生怕惹祸上身。”

不能苦了家人,也不能放弃帮助这些监狱“亲戚”,段胜华只能自己饿肚子。把自己的早餐钱节省下来,在面条1毛5一碗的年代,他每个月都要节省下近4元钱给劳教人员买邮票、信纸,买袜子、毛巾、牙刷……因为上个世纪七八十年代,监狱和劳教所是没有商店的,所有的生活用品都得靠邮寄。有一次段胜华因为饿肚子晕倒在单位,老伴才了解到真相。

▲图片来自微电影《段华胜》

04

善果总有善因。77岁的段华胜的人生其实是早就和监狱有交集的。段华胜10岁那年,父亲病逝。妈妈一个人靠当清洁工拉扯4个儿女,每月25元工钱,家里穷得连灯油都买不起。

隔壁邻居老谢听说后,就在木板隔墙上打了一个洞,将电灯挂在了木墙上,同时让他家也有亮光。古有“凿壁偷光”,今有“破壁送光”,妈妈做针线,姊妹们写作业,这盏电灯,温暖了段华胜的整个少年时期,也在他的心里种下了善良和感恩的种子。

1978年,段华胜37岁。当年“供电”给他读书的邻居老谢已经去世,16岁的小谢顶替了父亲在铁路的工作。可是这个孩子竟然在站台上盗卖铁路物资,又调戏妇女,被送去了监狱,谢妈妈一气之下病倒在床。

“牢里有犯人,家里有病人,当时,我看到他们一家在痛哭流泪,很是心痛,毕竟帮助过我家,应该知恩图报,我决定要帮他们。”这是段华胜第一次帮教,无非就是经常给孩子带点日用品。“第一次去的时候,快到冬天了,天气比较冷,还帮他捎去了口信,他见了我就象看到了亲人,哭得很厉害。”段华胜的帮扶成了照亮谢家的一盏明灯,因表现良好,孩子提前两年出狱。因病临终前,他还在医院里拉着段华胜的手说:“这辈子,最对不起的人就是段叔,没有机会好好报答恩人了。”

邻居老谢无法预料,他那盏温暖的电灯竟能结出这样一个大大的善果来。不仅自己的儿子得到了照拂,更是荫及了成百上千的失足人员。

05

段华胜打趣说,自己是个忙不够的“不老翁”,除了帮扶失足人员,参加禁毒活动,还要开展志愿服务。

关注孤残和留守儿童的健康成长,捐款捐物,送吃送穿;参与春运和暑运活动,维持秩序,急人所急;加入普法教育、传统文化、道德教育等街头宣传活动;当起文化市场义务监督员……哪里有公益活动,哪里就有段华胜的身影。

在外面“风生水起”的段华胜,说起家人,却总掩饰不住内心的内疚,“我是个不称职的家长、不称职的丈夫、不称职的父亲。段华胜常常愧疚于小时候没时间辅导女儿的功课,但是他行善的背影其实已经是最好的教育,在他的言传身教下,不仅自家三代人都成了优秀志愿者,越来越多的年轻人也在他的感召下也加入了志愿工作。

▲曾经为了给白血病女孩募款不惜跪在人潮拥挤的广场

在段胜华行善的这段漫长岁月里,有欢乐也有泪水,有理解也有委屈,有人赞扬也有人反对,但是最终善良的力量还是会击破隔阂,让温暖与爱散播至人们的内心深处。